Nach dem Arbeitsschutzgesetz und der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ ist der Arbeitgeber zur Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen im Betrieb verpflichtet.

2013 wurde der Punkt Ermittlung der Gefährdungen durch psychische Belastungen explizit im Arbeitssicherheitsgesetz aufgeführt.

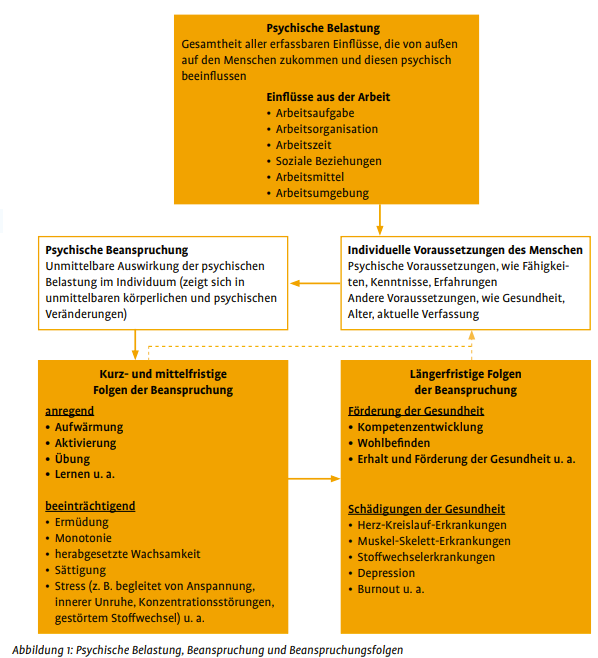

Viele Menschen werden misstrauisch, wenn sie die Begriffe „Belastung“ und „Psyche“ hören und haben Angst, dass ihre psychische Gesundheit oder ihre Leistungsfähigkeit beurteilt werden soll. Das ist jedoch nicht so! Im Alltag hat der Begriff „psychische Belastung“ eine eher negative Bedeutung. In der Arbeitswissenschaft hingegen ist der Begriff wertneutral. Demnach können psychische Belastungen positiv aber auch negativ sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass es bei der Gefährdungsbeurteilung immer um die Beurteilung der Arbeitssituation und Arbeitsbedingungen geht und nicht um die Beurteilung der Beschäftigten.

Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber nicht, für die psychische Belastung eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Vielmehr ist es ausreichend, in einer Gefährdungsbeurteilung alle mit der Tätigkeit verbundenen Gefährdungen und Belastungen zu beurteilen und zu dokumentieren.

Methoden und Instrumente

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Wie und mit welcher Methode lässt er allerdings offen. Es gibt keinen „one best way“ für die Gefährdungsbeurteilung und auch kein Messgerät (wie bei anderen Gefährdungsfaktoren) zur Erfassung der psychischen Belastung. Es empfiehlt sich, jede Gefährdungsbeurteilung auf den Betrieb abzustimmen und die Mitarbeitenden als Experten für ihren Arbeitsplatz mit einzubeziehen. In der Praxis haben sich mittlerweile drei Verfahren zur Erfassung der psychischen Belastung etabliert, die auch kombiniert eingesetzt werden können:

Mitarbeiterbefragung

Moderierte Analyseworkshops

Beobachtungsinterviews

Wichtig bei der Erfassung der psychischen Belastungen ist, dass folgende Kategorien betrachtet werden:

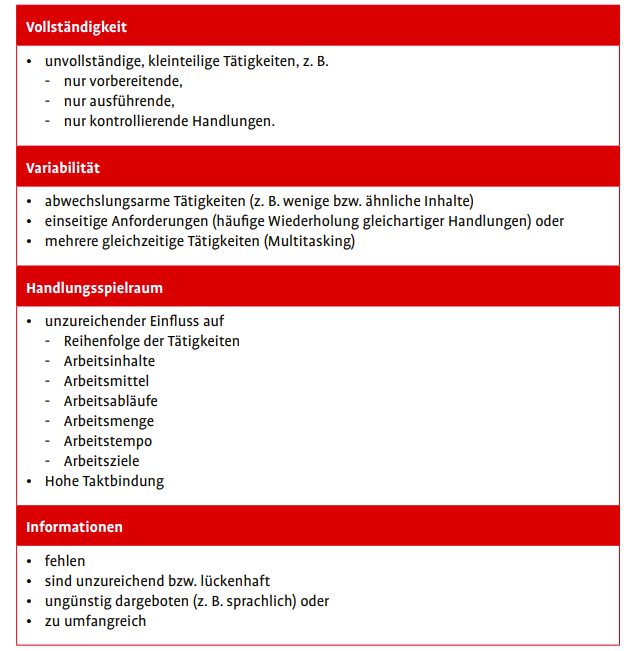

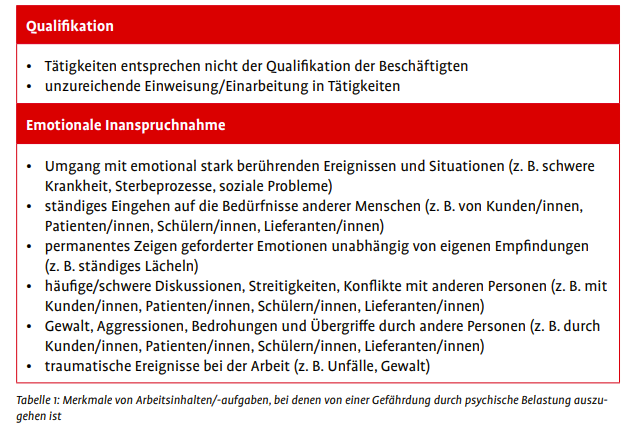

Arbeitsinhalte/-aufgabe: z.B. Vollständigkeit, Variabilität, Handlungsspielraum, Informationen, Qualifikation, Emotionale Inanspruchnahme

Arbeitsorganisation: z.B. Arbeitsintensität, Störungen/Unterbrechungen, Kommunikation/Kooperation, Kompetenzen/Zuständigkeiten

Arbeitszeit: Dauer, Erholungszeiten, Lage/Schichtarbeit, Vorhersehbarkeit/Planbarkeit

Soziale Beziehungen: z.B. Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzte zu Mitarbeitende

Arbeitsmittel: z.B. Arbeitsmittel, Persönliche Schutzausrüstung

Arbeitsumgebung: z.B. Physikalische, chemische und biologische Faktoren, Ergonomische Faktoren

Mitarbeiterbefragung

Mittels einer Mitarbeiterbefragung erhalten Sie eine (umfassende) Selbsteinschätzung der Beschäftigten zur eigenen Arbeitssituation. Vorteilhaft bei diesem Vorgehen ist, dass der Zeitaufwand für die Datenerhebung – insbesondere beim Einsatz einer Online-Version – gering ist. Zudem können im Fragebogen eine Vielzahl an potenziellen Gefährdungen aufgeführt werden, welche durch die Beschäftigten direkt bewertet und beschrieben werden. Positiv hervorzuheben ist weiterhin, dass viele Mitarbeitende erreicht und beteiligt werden können. Eine Beteiligung der Beschäftigten erhöht die Akzeptanz für spätere Veränderungen deutlich. Kommt ein standardisiertes und gütegesichertes Verfahren zum Einsatz, erzielen sie eine hohe Messqualität. Zu beachten gilt allerdings, dass anhand der gewonnenen Ergebnisse kaum Handlungsempfehlungen abzuleiten sind. Zur Maßnahmenableitung ist im Anschluss oft eine Konkretisierung, z.B. in Form von Workshops, erforderlich. Außerdem kann die Auswertung der Befragung zusätzliche Ressourcen erfordern und die Anonymität muss gewährleistet sein.

Die Berufsgenossenschaften bieten hierfür zum Teil online Fragebögen an sowie das Angebot der Auswertung. Beispiel BGHM Psycheck, VBG, BGETEM, BGW, BG RCI

Auch gibt es verschiedene Anbieter, die in diesem Bereich tätig sind:

BGF Institut der AOK, https://www.bgf-institut.de/bgf-institut/

Bit in Bochum, https://www.bit-bochum.de/leistungen/beratung/psychische-belastungen/

Mind to MInd Bergisch Gladbach, https://www.mind-to-mind.de/

um nur einige zu nennen

Moderierte Analyseworkshops

In Workshops können unter Beteiligung der Beschäftigten und ggf. der Führungskräfte gefährdungsbezogene Themen erläutert, Belastungsschwerpunkte und Ressourcen beschrieben sowie mögliche Maßnahmen und Gestaltungsempfehlungen erarbeitet werden.

Moderierte Analyseworkshops können sehr gut in kleinen Unternehmen und Unternehmensteilbereichen zum Einsatz kommen. Aber auch in größeren Unternehmen ist die Methode gut geeignet, um beispielsweise Daten aus Mitarbeiterbefragungen zu konkretisieren und passende Maßnahmen abzuleiten.

Nicht geeignet ist dieses Vorgehen, wenn im Unternehmen keine offene Gesprächskultur vorhanden ist oder Beschäftigte Angst vor Sanktionen bei offener Kritik haben. Auch die Teilnahme von Führungskräften an den Workshops sollte gut durchdacht sein. Wenn das Vertrauen ausreicht, Ressourcen und Expertise vorhanden ist, können Workshops durch interne Moderatoren/innen durchgeführt werden.

Dies bietet sich auch bei Unternehmen <50 MA an, da häufig die Mindestzahl für eine anonyme Befragung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen nicht erreicht wird. Zum Beispiel bietet die BGETEM ein Set für diese Methode an.

Beobachtungsinterviews

Bei dieser Methode wird eine Einschätzung und Beobachtung der Tätigkeiten/Arbeitsplätze durch fachkundiges oder geschultes Personal vorgenommen (bspw. geschulte Führungskräfte, Personal-/Betriebsrat, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, externe Experten). Ergänzt werden die Beobachtungen durch Kurz-Interviews mit den Mitarbeitenden.

Mittels Beobachtungen wird die Arbeitssituation unabhängig von dem subjektiven Erleben der Beschäftigten erfasst; somit kann eine objektive Datenerhebung gewährleistet werden. Zu beachten gilt bei dieser Methode der teils hohe zeitliche Aufwand.

Beispiele : KPB Kurzanalyse psychische Belastung

Das GDA-Arbeitsprogramm Psyche

c/o Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in seiner Broschüre wesentliche Aspekte der Gefährdungsbeurteilung Psyche anschaulich zusammengefasst.

Wie alle Gefährdungsbeurteilungen sollte auch diese in regelmäßigen Abständen oder bei Veränderungen im Unternehmen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

In der unten abgebildeten Übersicht finden Sie eine Zusammenfassung, welche Aspekte in der Gefährdungsbeurteilung erfasst werden sollten:

Bei Fragen wird Sie Ihr zuständiger Betriebsarzt/Betriebsärztin gerne beraten.

Quellen:

https://www.gda-psyche.de/fileadmin/gda/Downloads/Broschuere_psychsiche_Belastung_Auflage_4_2024.pdf

https://www.guvh.de/praevention/themen-informationen-mitglieder/physische-belastung/methoden-und-instrumente.php

https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/gefaehrdungsbeurteilung/psychische-belastung

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/themen/gesundheit-und-psyche/psychische-belastung

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/arbeitsmedizin-arbeitspsychologie-ergonomie/psychische-belastung-und-beanspruchung/gemeinsam-zu-gesunden-arbeitsbedingungen-beurteilung-psychischer-belastung

https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/sicher-mit-system/gefaehrdungsbeurteilung/gefaehrdungsbeurteilung-psychischer-belastung-23100

https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeitsschutz-organisieren/gefaehrdungsbeurteilung/gefaehrdungsbeurteilung-psychischer-belastung